李俊:存在与消逝的理想主义

文/陈佳玥

观者在《无常时》系列中能够辨识的物体在《物影》系列中完全变成一个谜。

新作《物影》是《无常时》的延续,内部逻辑依然是物体存在的痕迹,原因是时间,结果是空间。

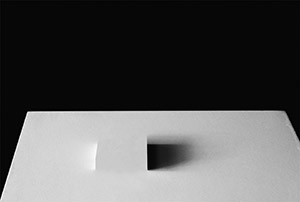

灰尘覆盖物体是“长”时间的痕迹,李俊的介入只是拿走了物体,留下可以被辨识的轮廓,观者心理认知物体的“不存在”还停留在看不见。光投射物体是“短”时间的痕迹,但李俊后期处理掉物体,再剥离物体存在的日常环境,留下不能被辨识的光影,观者心理认知物体的“不存在”就真的不存在了。

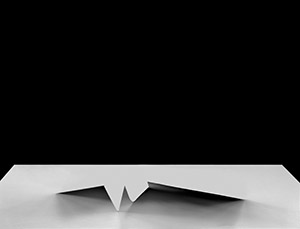

当猜不出是什么物体被李俊抹去时,我感到一阵恐惧。看不见的,是不是就等于不存在?《物影》对物体的抽离是一种彻底的摧毁,用未知摧毁了观者对永恒存在的妄想,利用消失证明存在的表达也得到更有力量的呈现。

“存在与消逝”是一个沉重的主题,但《无常时》的画面表达却是轻松的。柔和的色调,绘画性的构图,日常的生活环境,李俊笑称这是一种小清新的呈现方式,也是对灰尘最合适的呈现方式。我们感知灰尘存在的方式不是触摸,符合生活经验的方式是观察,积少成多的尘埃落定就是时间推移的痕迹,最日常的呈现方式自然契合时间的概念,让作品的表达不生硬。

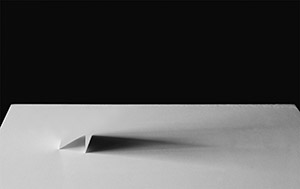

《物影》延续“存在与消逝”的沉重主题,却颠覆了轻松的画面表达。色调简化至黑白灰,构图只留下支撑和背景两个垂直平面,表现对象由原本需要数月积蓄的灰尘,变为快门一闪即可定格的光影,空间感被弱化,时间感被弱化,但虚空感更甚。画面上,色调和构图营造的极简氛围,在视觉上将观者引向空灵的意境;表达上,物体的消逝和光影的留存,在心理上将观者导向对虚实的思考。

无论被李俊抹去的物体是什么,我都感到绝望。看见的,是不是就能永久存在?《物影》用沉重的画面呈现沉重的主题,紧逼观者直面内心对消逝的恐惧。我们迷恋过去的好时光,“而现在无疑是我们最好的时光,或许是最后的好时光”,所以李俊选择用消逝的方式定格存在。

《无常时》的拍摄过程耗时,但李俊的直接参与仅仅是移走物体留下轮廓,画面与物体从未共存。而《物影》的创作核心在后期处理,用数字方式抹去物体,割裂了画面和物体的关联,物体存在于时间,消逝于空间。这种异化与数字时代有着相同的虚拟语境,正是李俊对这个数字时代的质疑。

《无常时》还让人想到乔治·莫兰迪的静物。这位意大利画家终其一生与艺术厮守,对瓶瓶罐罐的反复创作像是一场修行,一场认识世界的修行。莫兰迪曾经说:“视觉所及的世界是由形体、颜色、空间和光线所决定的……我相信,没有任何东西比我们所看到的世界更抽象,更不真实的了。”莫兰迪试图通过对琐碎日常的反复描摹寻找真实,以瓶子的存在状态窥见万物的存在状态,用“在”表达“在”。而李俊用物体曾经的存在反衬当下的消失,用“不在”表达“在”。在观念上,莫兰迪是李俊的基础,李俊是莫兰迪的反面。绘画可以打破任何客观现实去构建一个主观世界,似乎摄影离开后期就很难跳脱物理规则用“不在”表达“在”。

《无常时》的创作本身就是一场时间的行为艺术。灰尘没有数月难以积累,要留下最日常最自然的痕迹,就意味着物体数月不能移动。李俊的生活状态因为《无常时》变得糟糕,居住空间变成摄影工作室,不能被移动的物体充斥每一个角落,独居,观察,拍摄,一经数年,孤独无限膨胀,直至李俊觉得作品完成,打扫房间,然后搬家,结束这场与生活无法剥离的拍摄。

从《无常时》开始,李俊就试图超越个人存在去诠释历史轮回。“历史不仅孤独,而且宿命,绝无逃脱的可能”,个人无力感演变为集体无意识,李俊清醒地逃避,逃无可逃又只能麻木地直面,并自嘲“在犬儒主义的旋涡中翻腾”。

我反复询问《无常时》和《物影》在表现方式上的变化,李俊只是说找到了每组作品最合适的呈现方式。创作的语境是李俊的个人生活体验,并没有为创作寻找思想背景,命名也没有先入为主,反倒是作品契合了佛教“无象”的概念,而被“无常时”选择。李俊也并不认可“观念摄影”的定位,摄影之于他仅仅是工具,重要的是个人表达。在他看来,摄影的话语系统比文学的更容易构建,选择摄影作为个人表达的载体更像是避难就易。

从《无常时》到《物影》,李俊关于“存在与消逝”,“逃避与直面”的表达仅仅有“轮”还没有“回”,这个系列最终发展到什么程度,李俊也没有答案。

其实《无常时》和《物影》已经给了观者一个态度,逃避必然因为直面之后的无力,直面必然因为逃避之后的无为,不仅历史轮回,个人也在轮回。李俊曾把自己的照片挂在墙上,留下相框的轮廓成为《无常时》的一部分,而这张照片李俊视为自己的遗像。关于《物影》究竟拍了些什么物体,李俊说会在死亡之前销毁底片,让它永远都是一个谜,那时《物影》才算真正完成。逃避与直面注定纠结,而当下的李俊选择了直面,至少怀着恐惧和敬畏去直面死亡,怀着孤独和麻木去直面消逝。